© Mairie de Paris

Toi qui passes,

souviens-toi

À la mémoire des enfants juifs

Stèle inaugurée le 17 octobre 2017

© Vincent Gerbet

Description du monument

Inaugurée par Mme la Maire de Paris Anne Hidalgo, le 17 octobre 2017, cette œuvre est signée du sculpteur, basque espagnol, Casto Solano Marroyo.

Les silhouettes d’enfants, de différentes tailles pour comprendre qu’ils étaient de tout âge, sont identifiées par un fil d’aluminium épais brillant de couleur grise, fixé au socle.

Le vide montre leur absence tout en permettant une véritable présence du corps individuel et collectif.

Le groupe montre la volonté du Reich et du gouvernement de Vichy de faire disparaître la population juive.

Sur le socle, entre deux étoiles juives est inscrit :

1942 – A LA MEMOIRE DES ENFANTS JUIFS ASSASSINES PAR LES NAZIS – 1945

PASSANT, TA MEMOIRE EST LEUR SEULE SEPULTURE

L’extermination des enfants juifs

Au début de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, environ 1,6 million d’enfants juifs vivent dans les territoires que les armées allemandes et leurs alliés allaient occuper.

En mai 1945, à la fin de cette guerre, plus d’un million d’entre eux ont été assassinés, victimes du programme d’extermination programmé par les nazis.

Dans ses chroniques du ghetto de Varsovie, l’historien Emanuel Ringelblum écrit en 1942 : « Même dans les temps les plus barbares, une étincelle luisait dans les cœurs les plus durs, et les enfants étaient épargnés. Tout autre est la Bête hitlérienne. Elle dévore ceux qui nous sont le plus chers, ceux qui sont le plus dignes de pitié – nos enfants innocents. » (version française de Léon Poliakov, éd. Robert Laffont, Paris, 1993)

Les persécutions des Juifs commencent en Allemagne en 1933.

En 1939, ils sont méthodiquement privés de leurs droits civiques et de leurs biens.

Une politique antisémite sur l’ensemble des territoires occupés est organisée : à l’est du continent, les Nazis isolent les Juifs dans des ghettos, à l’ouest dans des camps d’internement.

Groupe d’enfants dans le ghetto de Kovno, entre 1941 et 1943 (aujourd’hui Kaunas en Lituanie)

© US Holocaust Memorial Museum

En juin 1941, les Einsatzgruppen suivent l’armée allemande en Union soviétique et assassinent près d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants juifs en six mois.

De décembre 1941 à septembre 1942, puis en juin et juillet 1944, le centre de Chelmno (en allemand Kulmhof) fait plus de 150 000 victimes gazées dans des camions. Il est une première étape vers la mise en place des grands centres d’extermination par chambres à gaz comme ceux de Sobibór, Treblinka, Chelmno, Majdanek, Bełżec et Auschwitz-Birkenau.

Le taux de décès des enfants est excessivement élevé : pas plus de 6 à 11 % des enfants juifs de l’Europe d’avant-guerre ont survécu contre 33 % des adultes. Les Nazis lançaient fréquemment des « opérations enfants » afin de réduire le nombre de « bouches inutiles » dans les ghettos. Dans les camps, les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes étaient régulièrement envoyés en chambre à gaz dès leur arrivée.

Les enfants ont été utilisés pour des expériences médicales, ex :

– à Ravensbrück, en janvier 1944, les docteurs Treite et Schumann stérilisent à vif d’au moins 120 petites Tsiganes, aucune survivante.

– à Neuengamme, le médecin SS Kurt Heissmeyer pratique des expériences sur la tuberculose sur 20 enfants puis procède à l’ablation de leurs glandes lymphatiques. Les enfants, devenus grabataires, seront assassinés à Hambourg en avril 1945.

À Auschwitz, on estime à 216 000 le nombre d’enfants juifs déportés.

19 000 ont été enregistrés dont 6 700 adolescents sélectionnés pour le travail forcé.

Presque tous les autres ont été assassinés dans les chambres à gaz à leur arrivée.

De mai 1943 à janvier 1945, le docteur Mengele y dirige des études physiologiques sur de jeunes Tsiganes atteints d’une maladie rare et procède à des études comparatives sur des enfants jumeaux, assassinés pour procéder à des autopsies.

À la libération du camp, le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques trouvent 451 enfants parmi les 9 000 détenus en survie.

Peu après la libération, des agences juives dans toute l’Europe ont recherché les survivants. Dans le Benelux (Belgique/Pays-Bas/Luxembourg), 9 000 enfants juifs auraient survécu.

En Pologne, la plupart des 5 000 enfants environ, sur moins d’un million, ont réussi à échapper à l’extermination en se cachant.

La déportation des enfants juifs en France

Entre 1942 et 1944, 11 450 enfants juifs ont été arrêtés, majoritairement par la police française : 6 200 enfants à Paris dont 4 115 lors de la rafle du Vel’ d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942, Près de 750 en banlieue parisienne, 4 500 en régions.

2 000 enfants avaient moins de six ans, 4 500 entre 6 et 12 ans et 4 500 entre 12 et 17 ans.

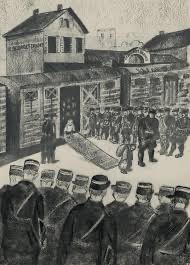

Placés sous l’autorité de la Préfecture du Loiret à Orléans (France), les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande internent la majorité de ces détenus, surveillés par des gendarmes ou des douaniers français.

À Pithiviers, fin juillet 1942, les mères sont déportées, laissant derrière elles des enfants en bas âge. « On arrache de force les enfants aux parents », a raconté Annette Krajcer, qui avait 12 ans lorsqu’elle fut séparée de sa mère. Les enfants restent dans le camp, certains sont si jeunes qu’ils ne savent pas encore dire leur nom.

D’admirables assistantes sociales et infirmières s’occupent d’eux. Marie-Louise Blondeau, Annette Monod, Madeleine Rolland, Micheline Cahen-Bellair, Adélaïde Hautval sont de celles qui ont aidé, alerté et témoigné.

Du 15 au 25 août, quatre convois transfèrent 3 081 enfants en bas âge et malades vers le camp de Drancy. La grande majorité sera assassinée à Auschwitz-Birkenau.

Cette première déportation des enfants n’avait pas été réclamée par l’occupant mais a été due au « zèle » de René Bousquet, secrétaire général de la police, faisant fonction de directeur général de la Police nationale sous le régime de Vichy, organisateur de la Rafle du Vel d’Hiv, et de celle de Marseille en 1943.

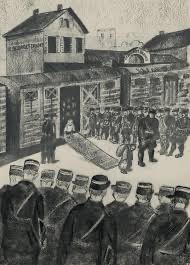

© CERCIL/DR

Les policiers en majorité ont « fait leur travail » malgré les protestations, les douleurs de part et d’autre, malgré les jouets restés dans les baraquements ou sur le quai de la gare de Pithiviers.

À partir de 1943, les enfants, avec ou sans leur famille, sont orientés vers le Camp de Drancy (en région parisienne) pour être ensuite acheminés par wagons plombés vers la mort.

4 400 enfants, internés dans les camps du Loiret – Pithiviers et Beaune-la- Rolande – en France, seront assassinés pour la grande majorité dans le camp d’Auschwitz- Birkenau.

L’ancienne gare de voyageurs de Pithiviers, fermée en 1969, a été réhabilitée par le Mémorial de la Shoah. Un musée à la mémoire des juifs internés dans ces deux camps y a été inauguré en juillet 2022.

Le CERCIL, Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, à Orléans (Loiret), inauguré par Simone Veil en 2011est dédié aux milliers d’enfants qui furent détenus dans ces camps.

Nous devons associer pour ne pas les oublier, les victimes du camp de Jargeau, à une quarantaine de kilomètres du camp de Pithiviers, enfermées de mars 1941 au 31 décembre 1945, 1 700 personnes dont 1 200 nomades.

On a compté au moins 45 décès, et parmi les 44 enfants nés au camp, 8 n’ont pas survécu.

Par le nombre de personnes internées et sa durée de fonctionnement, Jargeau est l’un des plus importants camps d’internement de nomades en France.

Secours aux enfants juifs

– Entre 1938 et 1940, les Kindertransports (transports d’enfants) est le nom informel d’une série d’opérations de sauvetage qui a permis de transférer d’Allemagne nazie vers la Grande-Bretagne des milliers d’enfants : après les violences antisémites organisées par les Nazis pendant la « Nuit de cristal » en novembre 1938, le gouvernement britannique, sous la pression de son opinion publique et des comités d’aide aux réfugiés, accepte d’autoriser un nombre indéterminé d’enfants de moins de 17 ans en provenance d’Allemagne et des territoires occupés par l’Allemagne (à cette période l’Autriche et les territoires tchèques) à entrer en Grande-Bretagne.

De 9 000 à 10 000 enfants, dont 7 500 juifs, seront ainsi sauvés mais la plupart ne retrouveront pas leurs parents assassinés pendant la guerre.

– Lors de l’avancée des troupes alliées, les évacuations des camps expliquent la présence d’enfants dans les camps de concentration. En 1945 au camp de Buchenwald, une solidarité a pu être organisée lors de l’arrivée de centaines d’enfants après l’évacuation d’Auschwitz. Jorge Semprun a témoigné : « Ils étaient extrêmement choqués par les brutalités et la perversité des SS. Ils avaient voyagé pendant des jours, ils étaient complètement épuisés. Le discours d’accueil du Hauptsturmführer commençait par une canonnade d’injures. Il leur annonçait qu’il avait donné l’ordre que chacun d’eux reçoive vingt-cinq coup de nerf de bœuf et qu’ils n’auraient rien à manger… La résistance clandestine des détenus politiques mit alors toute une chaine de solidarité pour les sauver d’une mort certaine : organisation d’un block spécial [n°66] pour leur épargner la promiscuité et les agressions sexuelles des kapos polonais et des gardiens SS, des planques pour les soustraire au travail, des collectes de rabiot de soupe. »

900 enfants juifs furent sauvés à Buchenwald par l’organisation clandestine des déportés politiques, français et allemands.

Enfants survivants du block 66 au camp de Buchenwald

© FNDIRP

Une solidarité s’établit au sein d’une partie des populations occupées :

Par exemple, en Belgique, 4 000 enfants ont été sauvés, en France entre 60 et 70 000.

Plusieurs organismes ont contribué à les dissimuler sous une fausse identité dans des familles individuelles ou des foyers d’accueil. Un réseau s’est bien organisé avec l’aide de l’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants), les Éclaireurs israélites de France, des organisations communistes juives telles que l’UJRE (Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide), des réseaux chrétiens tant catholiques que protestants.

– Les Maisons d’enfants, très majoritairement sous la responsabilité de l’OSE, s’ouvrent malgré les dangers de dénonciations comme par exemples en France :

– la maison d’enfants de Chabannes, à Saint-Pierre-de-Fursac (Creuse) qui de novembre 1939 à janvier 1944 a offert un abri à 284 enfants, originaires de France, d’Allemagne, d’Autriche, de Pologne, âgés de 2 à 18 ans. Dirigé par Félix Chevrier, le château de Chabannes est une maison de l’OSE. Les membres du personnel sont en majorité juifs mais ne possèdent pas la citoyenneté française. Après une rafle en 1942, 6 enfants seront déportés. La maison ferme ses portes fin 1943. Certains des enfants seront conduits clandestinement en Suisse.

– la maison d’enfants de Chamonix (Haute-Savoie) a abrité des dizaines d’enfants, de la fin 1942 jusqu’à la libération en été 1944.

Une dizaine d’enfants entreront clandestinement en Espagne et gagneront Israël.

– la Maison d’Izieu (Ain) ouverte par Sabine et Miron Zlatin, elle a accueilli plus d’une centaine d’enfants depuis 1943. Mais le 6 avril 1944, 44 enfants âgés de 4 à 17 ans et 7 éducateurs sont arrêtés sur ordre de Klaus Barbie, responsable de la Gestapo de Lyon. Sabine Zlatin était absente ce jour-là. À l’exception de 2 adolescents et de Miron Zlatin, déportés dans le convoi 73 vers les Pays Baltes et assassinés à Reval (aujourd’hui Tallinn) en Estonie, le groupe fut gazé à son arrivée à Auschwitz-Birkenau. Seule une adulte, Léa Feldblum, a survécu.

Enfants et accompagnateurs à la maison d’enfants d’Izieu, été 1943

© Archives photographiques de Yad Vashem n°1408/19

Transmission de cette mémoire à Paris

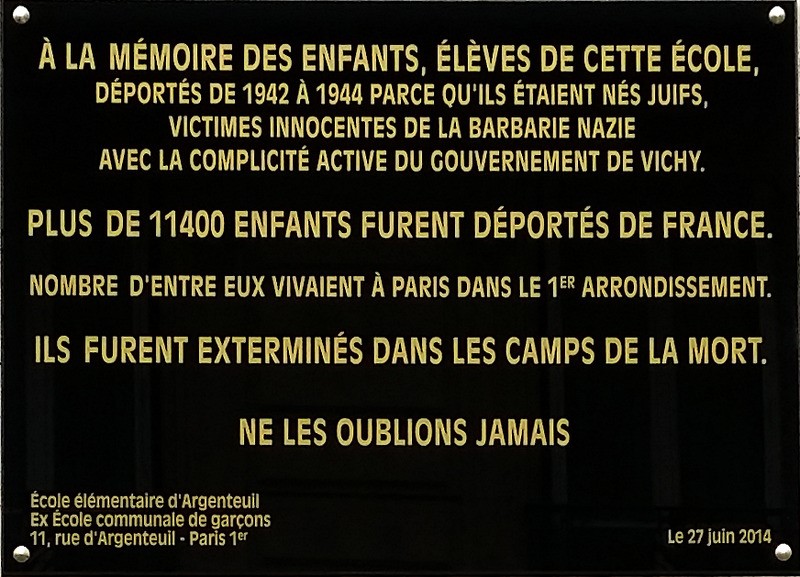

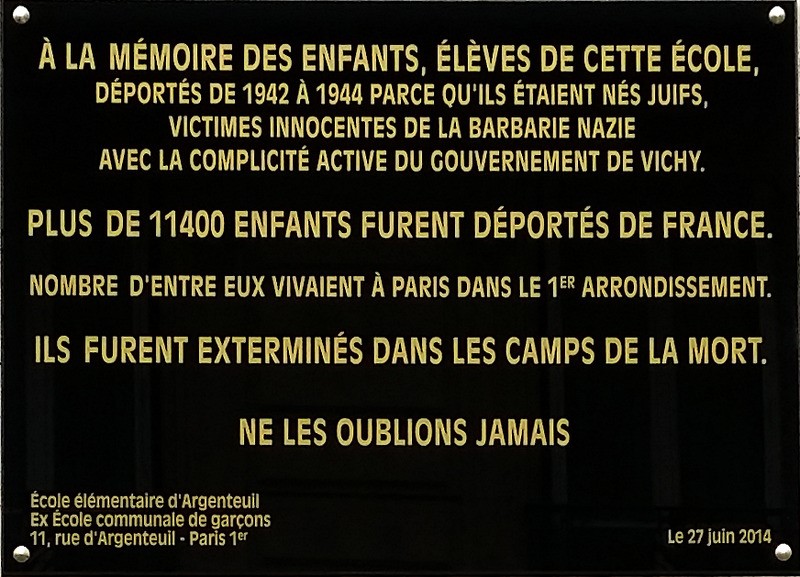

– des plaques commémoratives dans les écoles : en 1997, d’anciens élèves de l’école de garçons de la rue Tlemcen dans le 20ème arrondissement de Paris, rescapés de la déportation ou enfants cachés pendant la guerre, ont eu l’idée de faire des recherches sur leurs anciens camarades juifs. A l’aide des registres de l’école, une liste de 163 enfants établissait qu’ils étaient morts en déportation. Cette liste fut apposée à l’intérieur de l’établissement avec leurs noms et leurs âges. Une plaque fut apposée sur le mur extérieur de l’école. Voici le texte porté sur cette première plaque :

A la mémoire des élèves de cette école, déportés parce que nés juifs, victimes innocentes de la barbarie nazie, avec la complicité active du gouvernement de Vichy. Ils furent exterminés dans les camps de la mort.

Le « Comité de l’école Tlemcen » s’est créé en association, regroupant les premiers acteurs, des enseignants, des parents et leurs enfants, des responsables académiques, des élus, tous partageant les buts de l’association : « entretenir la mémoire, lutter contre l’oubli, le négationnisme, l’antisémitisme, le racisme ; dire, en évoquant les enfants, ce que fut l’horreur de ce génocide pour ces innocents « coupables d’être nés juifs » ; rappeler que les idées du fascisme n’ont pas disparu ; répéter que nous devons rester vigilants, toujours. »

Ce travail de recherche a été poursuivi dans tous les établissements scolaires parisiens par les bénévoles de l’AMEJD (Associations pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés). Toutes les plaques ont été financées par la Mairie de Paris, comme celle-ci :

Plaque de l’Ecole élémentaire d’Argenteuil – Paris 1er

© AFMD 75

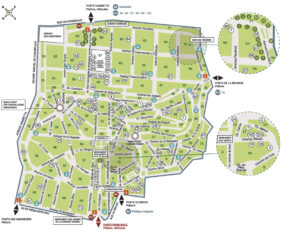

Des stèles dans les parcs et jardins de Paris

En ce qui concerne les enfants trop jeunes pour être scolarisés, il a été décidé d’ériger des stèles à l’intérieur des parcs et jardins, endroits qui leur étaient interdits pendant l’occupation par règlement gouvernement de Vichy. Est écrit sur les stèles :

Passant, lis leur nom, ta mémoire est leur unique sépulture,

eux qui sont morts sans sépulture

Dans certains parcs, des noms sont inscrits, par ex : dans le square Edouard Vailland (20e), le square du Temple (3e), le square de la Folie-Titon (11e). Entre la rue des Rosiers er la rue des Franc-Bourgeois se trouve le Parvis des 260 enfants arrêtés lors de la rafle du Veld’ Hiv’, tous scolarisés à l’école publique des Hospitalières Saint-Gervais.

© AFMD 75

Le Jardin Mémorial des enfants du Vel d’Hiv’

Rue Nélaton dans le 15e est un lieu de recueillement et de souvenir dédié aux 4 115 enfants raflés, séparés de leurs parents, déportés et exterminés à Auschwitz-Birkenau. Il a été conçu comme une pièce végétale entourée d’une treille sur laquelle poussent des grimpantes à fleurs blanches. Des sculptures représentent le déchirement des enfants et des mères. Des photos de familles entières avec leur biographie sont exposées.

© David Gognies/AFMD 75

La libération de la tyrannie nazie ne marque pas la fin des souffrances pour les quelques enfants juifs survivants. Nombre d’entre eux ont dû affronter la vie seuls, avec le deuil de très nombreux membres de leurs familles.

Sources

– https://www.appl-lachaise.net/monument-aux-enfants-juifs-assassines-par-les-nazis/

– https://encyclopedia.ushmm.org/content/fr/article/plight-of-jewish-children

– https://encyclopedia.ushmm.org/content/fr/article/kindertransport-1938-40

– http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/enfantscaches/

– https://www.yadvashem.org/yv/fr/expositions/maisons-denfants/chabannes/index.asp

– https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant_cach%C3%A9

– ANQUETIL Frédéric, Annette Monod, L’ange du Vel d’Hiv, de Drancy et des camps du Loiret, éd. Ampelos, 2018.

– BERRI Claude, Le Vieil Homme et l’Enfant, film, 1967.

– CHRISTOPHE Francine, Une petite fille privilégiée – Une enfant dans le monde des camps 1942-1945, éd. L’Harmattan, 1996 ; rééd. Pocket 2001.

CLING Daniel, Adélaïde H, une résistante alsacienne, film sur Adélaïde Hautval, 2021.

– Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Mémoire Vivante, n° 57 : Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire nazi (sujet du Concours National de la Résistance et de la Déportation, 2008/2009.

– GAREL Georges, avec la participation de Katy HAZAN, Le sauvetage des enfants juifs par l’OSE, éd. Le Manuscrit, coll. « Témoignages de la Shoah », 2012.

– GOSSELS Lisa et WETHERELL, Les enfants de Chavannes, film, 1999.

– MALLE Louis, Au revoir les enfants, film, 1987.

– ZAJDE Nathalie, Les enfants cachés en France, éd. Odile Jacob, Paris, 2012.

À la mémoire des enfants juifs

Stèle inaugurée le 17 octobre 2017

© Vincent Gerbet

Description du monument

Inaugurée par Mme la Maire de Paris Anne Hidalgo, le 17 octobre 2017, cette œuvre est signée du sculpteur, basque espagnol, Casto Solano Marroyo.

Les silhouettes d’enfants, de différentes tailles pour comprendre qu’ils étaient de tout âge, sont identifiées par un fil d’aluminium épais brillant de couleur grise, fixé au socle.

Le vide montre leur absence tout en permettant une véritable présence du corps individuel et collectif.

Le groupe montre la volonté du Reich et du gouvernement de Vichy de faire disparaître la population juive.

Sur le socle, entre deux étoiles juives est inscrit :

1942 – A LA MEMOIRE DES ENFANTS JUIFS ASSASSINES PAR LES NAZIS – 1945

PASSANT, TA MEMOIRE EST LEUR SEULE SEPULTURE

L’extermination des enfants juifs

Au début de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, environ 1,6 million d’enfants juifs vivent dans les territoires que les armées allemandes et leurs alliés allaient occuper.

En mai 1945, à la fin de cette guerre, plus d’un million d’entre eux ont été assassinés, victimes du programme d’extermination programmé par les nazis.

Dans ses chroniques du ghetto de Varsovie, l’historien Emanuel Ringelblum écrit en 1942 : « Même dans les temps les plus barbares, une étincelle luisait dans les cœurs les plus durs, et les enfants étaient épargnés. Tout autre est la Bête hitlérienne. Elle dévore ceux qui nous sont le plus chers, ceux qui sont le plus dignes de pitié – nos enfants innocents. » (version française de Léon Poliakov, éd. Robert Laffont, Paris, 1993)

Les persécutions des Juifs commencent en Allemagne en 1933.

En 1939, ils sont méthodiquement privés de leurs droits civiques et de leurs biens.

Une politique antisémite sur l’ensemble des territoires occupés est organisée : à l’est du continent, les Nazis isolent les Juifs dans des ghettos, à l’ouest dans des camps d’internement.

Groupe d’enfants dans le ghetto de Kovno, entre 1941 et 1943 (aujourd’hui Kaunas en Lituanie)

© US Holocaust Memorial Museum

En juin 1941, les Einsatzgruppen suivent l’armée allemande en Union soviétique et assassinent près d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants juifs en six mois.

De décembre 1941 à septembre 1942, puis en juin et juillet 1944, le centre de Chelmno (en allemand Kulmhof) fait plus de 150 000 victimes gazées dans des camions. Il est une première étape vers la mise en place des grands centres d’extermination par chambres à gaz comme ceux de Sobibór, Treblinka, Majdanek, Chelmno, Bełżec et Auschwitz-Birkenau.

Le taux de décès des enfants est excessivement élevé : pas plus de 6 à 11 % des enfants juifs de l’Europe d’avant-guerre ont survécu contre 33 % des adultes. Les Nazis lançaient fréquemment des « opérations enfants » afin de réduire le nombre de « bouches inutiles » dans les ghettos. Dans les camps, les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes étaient régulièrement envoyés en chambre à gaz dès leur arrivée.

Les enfants ont été utilisés pour des expériences médicales, ex :

– à Ravensbrück, en janvier 1944, les docteurs Treite et Schumann stérilisent à vif d’au moins 120 petites Tsiganes, aucune survivante.

– à Neuengamme, le médecin SS Kurt Heissmeyer pratique des expériences sur la tuberculose sur 20 enfants puis procède à l’ablation de leurs glandes lymphatiques. Les enfants, devenus grabataires, seront assassinés à Hambourg en avril 1945.

À Auschwitz, on estime à 216 000 le nombre d’enfants juifs déportés.

19 000 ont été enregistrés dont 6 700 adolescents sélectionnés pour le travail forcé.

Presque tous les autres ont été assassinés dans les chambres à gaz à leur arrivée.

De mai 1943 à janvier 1945, le docteur Mengele y dirige des études physiologiques sur de jeunes Tsiganes atteints d’une maladie rare et procède à des études comparatives sur des enfants jumeaux, assassinés pour procéder à des autopsies.

À la libération du camp, le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques trouvent 451 enfants parmi les 9 000 détenus en survie.

Peu après la libération, des agences juives dans toute l’Europe ont recherché les survivants. Dans le Benelux (Belgique/Pays-Bas/Luxembourg), 9 000 enfants juifs auraient survécu.

En Pologne, la plupart des 5 000 enfants environ, sur moins d’un million, ont réussi à échapper à l’extermination en se cachant.

La déportation des enfants juifs en France

Entre 1942 et 1944, 11 450 enfants juifs ont été arrêtés, majoritairement par la police française : 6 200 enfants à Paris dont 4 115 lors de la rafle du Vel’ d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942, Près de 750 en banlieue parisienne, 4 500 en régions.

2 000 enfants avaient moins de six ans, 4 500 entre 6 et 12 ans et 4 500 entre 12 et 17 ans.

Placés sous l’autorité de la Préfecture du Loiret à Orléans (France), les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande internent la majorité de ces détenus, surveillés par des gendarmes ou des douaniers français.

À Pithiviers, fin juillet 1942, les mères sont déportées, laissant derrière elles des enfants en bas âge. « On arrache de force les enfants aux parents », a raconté Annette Krajcer, qui avait 12 ans lorsqu’elle fut séparée de sa mère. Les enfants restent dans le camp, certains sont si jeunes qu’ils ne savent pas encore dire leur nom.

D’admirables assistantes sociales et infirmières s’occupent d’eux. Marie-Louise Blondeau, Annette Monod, Madeleine Rolland, Micheline Cahen-Bellair, Adélaïde Hautval sont de celles qui ont aidé, alerté et témoigné.

Du 15 au 25 août, quatre convois transfèrent 3 081 enfants en bas âge et malades vers le camp de Drancy. La grande majorité sera assassinée à Auschwitz-Birkenau.

Cette première déportation des enfants n’avait pas été réclamée par l’occupant mais a été due au « zèle » de René Bousquet, secrétaire général de la police, faisant fonction de directeur général de la Police nationale sous le régime de Vichy, organisateur de la Rafle du Vel d’Hiv, et de celle de Marseille en 1943.

© CERCIL/DR

Les policiers en majorité ont « fait leur travail » malgré les protestations, les douleurs de part et d’autre, malgré les jouets restés dans les baraquements ou sur le quai de la gare de Pithiviers.

À partir de 1943, les enfants, avec ou sans leur famille, sont orientés vers le Camp de Drancy (en région parisienne) pour être ensuite acheminés par wagons plombés vers la mort.

4 400 enfants, internés dans les camps du Loiret – Pithiviers et Beaune-la- Rolande – en France, seront assassinés pour la grande majorité dans le camp d’Auschwitz- Birkenau.

L’ancienne gare de voyageurs de Pithiviers, fermée en 1969, a été réhabilitée par le Mémorial de la Shoah. Un musée à la mémoire des juifs internés dans ces deux camps y a été inauguré en juillet 2022.

Le CERCIL, Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, à Orléans (Loiret), inauguré par Simone Veil en 2011est dédié aux milliers d’enfants qui furent détenus dans ces camps.

Nous devons associer pour ne pas les oublier, les victimes du camp de Jargeau, à une quarantaine de kilomètres du camp de Pithiviers, enfermées de mars 1941 au 31 décembre 1945, 1 700 personnes dont 1 200 nomades.

On a compté au moins 45 décès, et parmi les 44 enfants nés au camp, 8 n’ont pas survécu.

Par le nombre de personnes internées et sa durée de fonctionnement, Jargeau est l’un des plus importants camps d’internement de nomades en France.

Secours aux enfants juifs

– Entre 1938 et 1940, les Kindertransports (transports d’enfants) est le nom informel d’une série d’opérations de sauvetage qui a permis de transférer d’Allemagne nazie vers la Grande-Bretagne des milliers d’enfants : après les violences antisémites organisées par les Nazis pendant la « Nuit de cristal » en novembre 1938, le gouvernement britannique, sous la pression de son opinion publique et des comités d’aide aux réfugiés, accepte d’autoriser un nombre indéterminé d’enfants de moins de 17 ans en provenance d’Allemagne et des territoires occupés par l’Allemagne (à cette période l’Autriche et les territoires tchèques) à entrer en Grande-Bretagne.

De 9 000 à 10 000 enfants, dont 7 500 juifs, seront ainsi sauvés mais la plupart ne retrouveront pas leurs parents assassinés pendant la guerre.

– Lors de l’avancée des troupes alliées, les évacuations des camps expliquent la présence d’enfants dans les camps de concentration. En 1945 au camp de Buchenwald, une solidarité a pu être organisée lors de l’arrivée de centaines d’enfants après l’évacuation d’Auschwitz. Jorge Semprun a témoigné : « Ils étaient extrêmement choqués par les brutalités et la perversité des SS. Ils avaient voyagé pendant des jours, ils étaient complètement épuisés. Le discours d’accueil du Hauptsturmführer commençait par une canonnade d’injures. Il leur annonçait qu’il avait donné l’ordre que chacun d’eux reçoive vingt-cinq coup de nerf de bœuf et qu’ils n’auraient rien à manger… La résistance clandestine des détenus politiques mit alors toute une chaine de solidarité pour les sauver d’une mort certaine : organisation d’un block spécial [n°66] pour leur épargner la promiscuité et les agressions sexuelles des kapos polonais et des gardiens SS, des planques pour les soustraire au travail, des collectes de rabiot de soupe. »

900 enfants juifs furent sauvés à Buchenwald par l’organisation clandestine des déportés politiques, français et allemands.

Enfants survivants du block 66 au camp de Buchenwald

© FNDIRP

Une solidarité s’établit au sein d’une partie des populations occupées :

Par exemple, en Belgique, 4 000 enfants ont été sauvés, en France entre 60 et 70 000.

Plusieurs organismes ont contribué à les dissimuler sous une fausse identité dans des familles individuelles ou des foyers d’accueil. Un réseau s’est bien organisé avec l’aide de l’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants), les Éclaireurs israélites de France, des organisations communistes juives telles que l’UJRE (Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide), des réseaux chrétiens tant catholiques que protestants.

– Les Maisons d’enfants, très majoritairement sous la responsabilité de l’OSE, s’ouvrent malgré les dangers de dénonciations comme par exemples en France :

– la maison d’enfants de Chabannes, à Saint-Pierre-de-Fursac (Creuse) qui de novembre 1939 à janvier 1944 a offert un abri à 284 enfants, originaires de France, d’Allemagne, d’Autriche, de Pologne, âgés de 2 à 18 ans. Dirigé par Félix Chevrier, le château de Chabannes est une maison de l’OSE. Les membres du personnel sont en majorité juifs mais ne possèdent pas la citoyenneté française. Après une rafle en 1942, 6 enfants seront déportés. La maison ferme ses portes fin 1943. Certains des enfants seront conduits clandestinement en Suisse.

– la maison d’enfants de Chamonix (Haute-Savoie) a abrité des dizaines d’enfants, de la fin 1942 jusqu’à la libération en été 1944.

Une dizaine d’enfants entreront clandestinement en Espagne et gagneront Israël.

– la Maison d’Izieu (Ain) ouverte par Sabine et Miron Zlatin, elle a accueilli plus d’une centaine d’enfants depuis 1943. Mais le 6 avril 1944, 44 enfants âgés de 4 à 17 ans et 7 éducateurs sont arrêtés sur ordre de Klaus Barbie, responsable de la Gestapo de Lyon. Sabine Zlatin était absente ce jour-là. À l’exception de 2 adolescents et de Miron Zlatin, déportés dans le convoi 73 vers les Pays Baltes et assassinés à Reval (aujourd’hui Tallinn) en Estonie, le groupe fut gazé à son arrivée à Auschwitz-Birkenau. Seule une adulte, Léa Feldblum, a survécu.

Enfants et accompagnateurs à la maison d’enfants d’Izieu, été 1943

© Archives photographiques de Yad Vashem n°1408/19

Transmission de cette mémoire à Paris

– des plaques commémoratives dans les écoles : en 1997, d’anciens élèves de l’école de garçons de la rue Tlemcen dans le 20ème arrondissement de Paris, rescapés de la déportation ou enfants cachés pendant la guerre, ont eu l’idée de faire des recherches sur leurs anciens camarades juifs. A l’aide des registres de l’école, une liste de 163 enfants établissait qu’ils étaient morts en déportation. Cette liste fut apposée à l’intérieur de l’établissement avec leurs noms et leurs âges. Une plaque fut apposée sur le mur extérieur de l’école. Voici le texte porté sur cette première plaque :

A la mémoire des élèves de cette école, déportés parce que nés juifs, victimes innocentes de la barbarie nazie, avec la complicité active du gouvernement de Vichy. Ils furent exterminés dans les camps de la mort.

Le « Comité de l’école Tlemcen » s’est créé en association, regroupant les premiers acteurs, des enseignants, des parents et leurs enfants, des responsables académiques, des élus, tous partageant les buts de l’association : « entretenir la mémoire, lutter contre l’oubli, le négationnisme, l’antisémitisme, le racisme ; dire, en évoquant les enfants, ce que fut l’horreur de ce génocide pour ces innocents « coupables d’être nés juifs » ; rappeler que les idées du fascisme n’ont pas disparu ; répéter que nous devons rester vigilants, toujours. »

Ce travail de recherche a été poursuivi dans tous les établissements scolaires parisiens par les bénévoles de l’AMEJD (Associations pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés). Toutes les plaques ont été financées par la Mairie de Paris, comme celle-ci :

Plaque de l’Ecole élémentaire d’Argenteuil – Paris 1er

© AFMD 75

Des stèles dans les parcs et jardins de Paris

En ce qui concerne les enfants trop jeunes pour être scolarisés, il a été décidé d’ériger des stèles à l’intérieur des parcs et jardins, endroits qui leur étaient interdits pendant l’occupation par règlement gouvernement de Vichy. Est écrit sur les stèles :

Passant, lis leur nom, ta mémoire est leur unique sépulture,

eux qui sont morts sans sépulture

Dans certains parcs, des noms sont inscrits, par ex : dans le square Edouard Vailland (20e), le square du Temple (3e), le square de la Folie-Titon (11e). Entre la rue des Rosiers er la rue des Franc-Bourgeois se trouve le Parvis des 260 enfants arrêtés lors de la rafle du Veld’ Hiv’, tous scolarisés à l’école publique des Hospitalières Saint-Gervais.

© AFMD 75

Le Jardin Mémorial des enfants du Vel d’Hiv’

Rue Nélaton dans le 15e est un lieu de recueillement et de souvenir dédié aux 4 115 enfants raflés, séparés de leurs parents, déportés et exterminés à Auschwitz-Birkenau. Il a été conçu comme une pièce végétale entourée d’une treille sur laquelle poussent des grimpantes à fleurs blanches. Des sculptures représentent le déchirement des enfants et des mères. Des photos de familles entières avec leur biographie sont exposées.

© David Gognies/AFMD 75

La libération de la tyrannie nazie ne marque pas la fin des souffrances pour les quelques enfants juifs survivants. Nombre d’entre eux ont dû affronter la vie seuls, avec le deuil de très nombreux membres de leurs familles.

Sources

– https://www.appl-lachaise.net/monument-aux-enfants-juifs-assassines-par-les-nazis/

– https://encyclopedia.ushmm.org/content/fr/article/plight-of-jewish-children

– https://encyclopedia.ushmm.org/content/fr/article/kindertransport-1938-40

– http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/enfantscaches/

– https://www.yadvashem.org/yv/fr/expositions/maisons-denfants/chabannes/index.asp

– https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant_cach%C3%A9

– ANQUETIL Frédéric, Annette Monod, L’ange du Vel d’Hiv, de Drancy et des camps du Loiret, éd. Ampelos, 2018.

– BERRI Claude, Le Vieil Homme et l’Enfant, film, 1967.

– CHRISTOPHE Francine, Une petite fille privilégiée – Une enfant dans le monde des camps 1942-1945, éd. L’Harmattan, 1996 ; rééd. Pocket 2001.

CLING Daniel, Adélaïde H, une résistante alsacienne, film sur Adélaïde Hautval, 2021.

– Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Mémoire Vivante, n° 57 : Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire nazi (sujet du Concours National de la Résistance et de la Déportation, 2008/2009.

– GAREL Georges, avec la participation de Katy HAZAN, Le sauvetage des enfants juifs par l’OSE, éd. Le Manuscrit, coll. « Témoignages de la Shoah », 2012.

– GOSSELS Lisa et WETHERELL, Les enfants de Chavannes, film, 1999.

– MALLE Louis, Au revoir les enfants, film, 1987.

– ZAJDE Nathalie, Les enfants cachés en France, éd. Odile Jacob, Paris, 2012.

Délégation de Paris des Amis de la Fondation

pour la Mémoire de la Déportation

31 Boulevard Saint-Germain 75005 Paris

Contact : afmd.dt75@gmail.com

©AFMD75

Délégation de Paris

des Amis de la Fondation

pour la Mémoire de la Déportation

31 Boulevard Saint-Germain

75005 Paris

Contact :

afmd75@gmail.com

©AFMD75

Délégation de Paris

des Amis de la Fondation

pour la Mémoire

de la Déportation

31 Boulevard Saint-Germain

75005 Paris

Contact

afmd75@gmail.com

©AFMD75